相信不少企业也经常会遇到这样的问题:明明自己的产品非常好、明明自己产品的技术行业领先,但不知为什么一旦投入了市场后却没有换来预期的销量反馈,更糟糕的情况下甚至出现严重滞销。某智能手环企业耗费千万研发出心率监测精度达99%的产品,却在市场遇冷。创始人都非常困惑:明明技术比竞品领先两代,为什么卖不动?这种现象并不是个例,不少企业或多或少都陷入过这样的怪圈。

有部分企业会将陷入这种怪圈的原因归咎于品牌影响力的不足,于是花费重金致力于品牌形象、品牌影响力的改善,最终却没有换来自己想看到的结果。似乎他们忘记了:不是所有的产品销售都依赖品牌影响力来驱动,真正优秀的产品永远不会缺顾客,即使它属于一个不知名的品牌。那么究竟是什么原因会让产品陷入“不好卖”的被动局面,或许与营销中暗藏的三个陷阱有着密切关系。

一、伪认知的甜蜜陷阱

斯坦福商学院研究发现:73%的创新产品死于“伪需求”。举个简单的例子,某儿童智能手表企业曾投入百万开发“防沉迷系统”,却忽略家长真正需要的是“实时定位、紧急呼救”。需求的背后是人对客观事物的认知资产,造成企业采信“伪需求”的局面,或许主要是由两方面原因所造成。

(1)非合理化的需求调查

许多企业在做顾客需求调查时,会采用非常直接的诱导设问方式。例如,买过多少次、花了多少钱、购买时的需求是什么等,然后把顾客的回答直接当作他们的认知结果、当作需求。再根据自己调查出的所谓结论去指导改善产品。

例如,在需求调查中发现顾客对品质的需求度高达80%,然后直接采用了这样的结论,告诉开发、研发、生产等相关部门需要提高产品质量、减少投诉率等。似乎忘记了,顾客的品质需求度在认知层面未必是对产品质量关注,它也可能是别的其他认知因素。调查人员主观化对概念的个人理解,并不能代表购买者会这么想,最终影响了结果的偏差。许多企业的营销从业者之所以会抱怨“顾客永远在欺骗调查人员”,非专业化的需求调查在其中占了很大的原因。

我们认为:顾客需求、顾客认知并不能仅从营销学的角度去调查、去诠释。因为需求调查是在调查顾客的认知资产、顾客的思想,然后从中发现可为自己营销所用的关联线索。或许心理学、认知学的调查研究方法更适合帮助企业完成需求调查任务。

(2)认知权重等量化

认知权重等量化也是造成“伪需求”的原因之一。确切地说是企业过度放大了某认知资产对营销的权重,造成对市场需求量的误判,从而与实际结果产生严重偏差。回到先前儿童智能手表的例子,“防沉迷系统”背后的认知:管理儿童的娱乐时间,它不能组成一种需求吗?严格意义上来讲,一定存在有这样认知、对“防沉迷系统”有需求的顾客。只不过极少数会把这种需求作为消费的首要因素,或许“管理儿童的娱乐时间”对顾客购买儿童智能手表的权重只有“芝麻般的大小”。

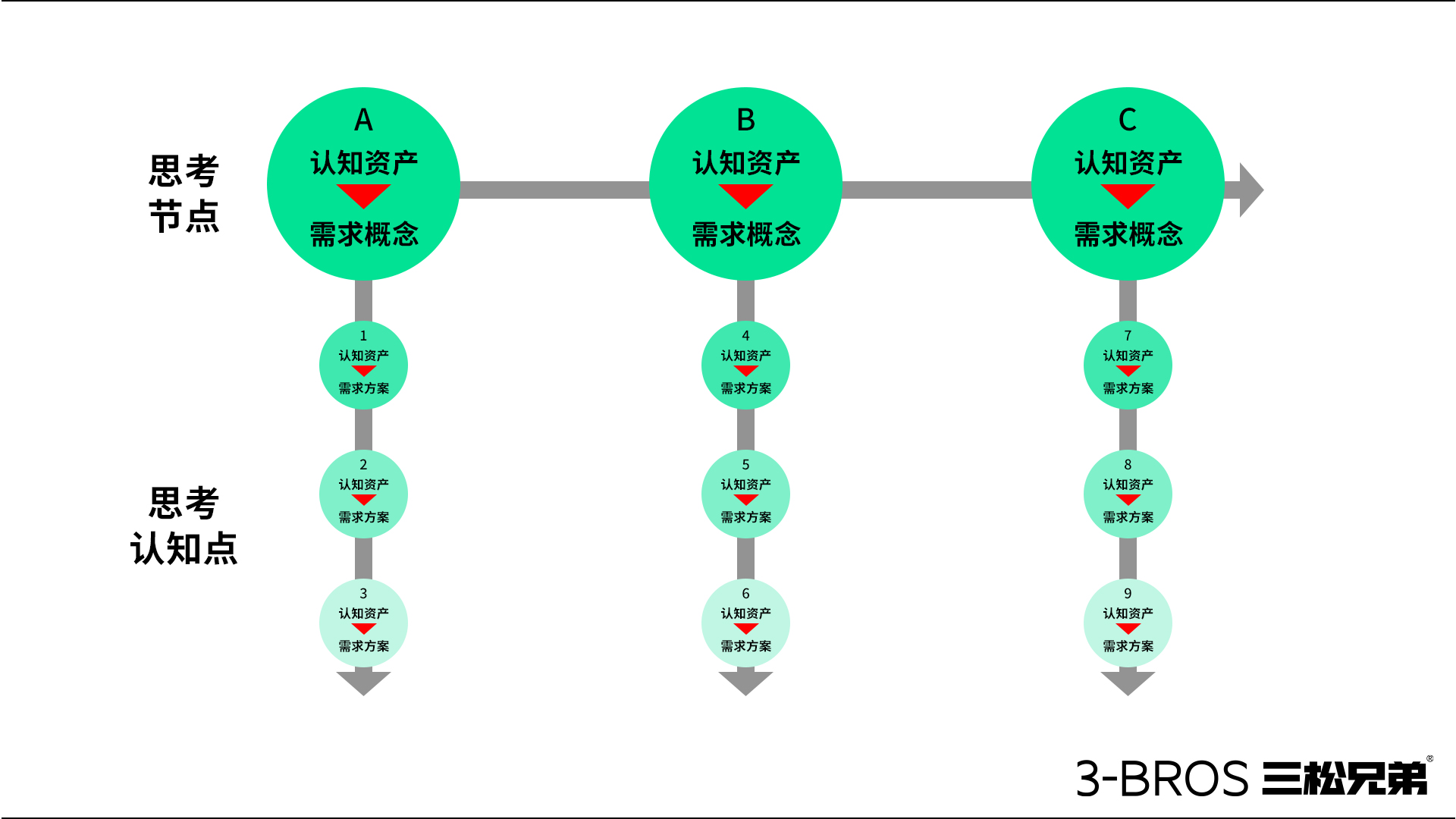

认知资产是产生消费需求的源泉,消费需求是基于认知资产的、顾客自己预设的解决方案。顾客在初次购买某产品时,在做出最终决策前通常会产生一种潜移默化的思考路径。我们可以把思考路径理解为由一个个思考节点(组成需求概念)串联而成、有优先级关系、不同权重的线性思维路线。匹配权重优先级越高的思考节点的产品,越能够吸引顾客产生相应的购买行为。

在每个思考节点之下还存在诸多同样具有优先权重的思考认知点,组成对需求概念认识的具体需求点。这些思考认知点是产品卖好货的重要参考依据,但很多时候权重最高的思考认知点并不一定适合每个企业的状况。如何找到适合企业自己、有相对较高权重的思考认知点,比一味追求最高权重的思考认知点更有营销意义。

二、价值传递的自豪陷阱

MIT行为实验室发现:顾客对产品价值的认知,只有17%来自功能本身。某高端净水器品牌反复强调“过滤精度0.01微米”,却忽略传达“守护家人健康”的最终价值,导致转化率不足行业均值的3成。现实中有太多企业习惯采用这样的价值传递方式,“一次蒸煮技术”“OPO亲和人体配方”“鳖稻生态种植”等等,仅把自己的技术、参数、标准、地位作为一种触动顾客的价值传递。

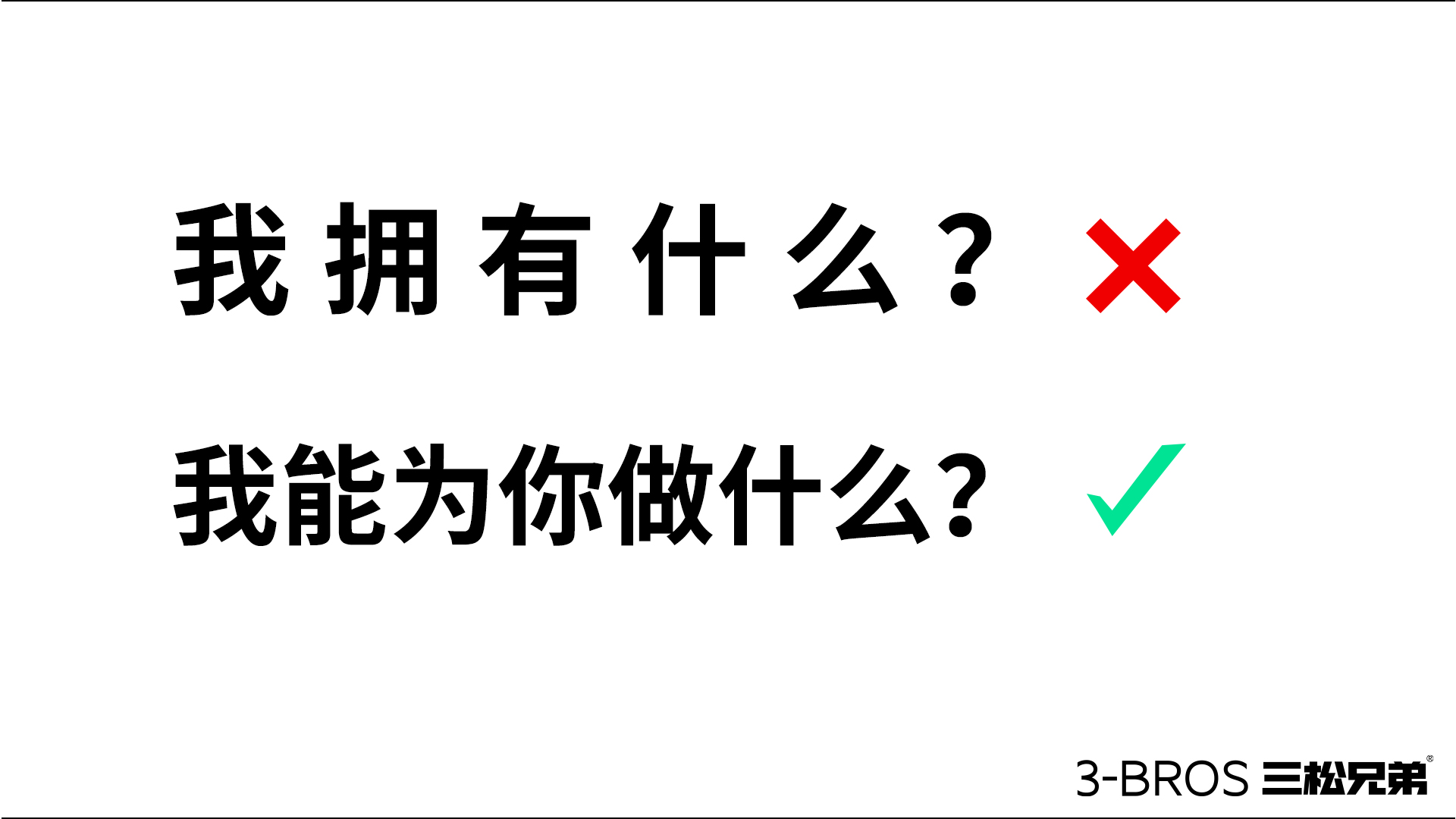

这样的价值传递方法很有可能是一种错位陷阱,是否有效完全取决于顾客的认知资产中是否存在对价值的快速理解链接,使其能够链接到企业希望顾客获得的结论上。顾客购买产品时关心的首先不是企业你有什么、你的技术有多先进,他们更关心的是自己能从中获得什么。

当其他电吹风产品还在宣传“风速3000转”时,某森通过“不伤发”的最终价值进行了差异化重构,即使将价格定到竞品的数倍仍然畅销。传递“风速3000转”,就像是丢给了顾客一个自由想象空间。正因为缺失了最终价值传递,使得顾客不得不调用自己的认知资产来理解。或许企业想让顾客知道“风速3000转”意味着“吹发速干”,又或许认知资产的缺失让顾客认为合理的理解是“费电”。这些都揭示了当代价值传递的核心法则:人们为合理可信的解决方案买单。

营销中一直有个普遍的误区,认为要把自己的差异化特点传递出来、要传递竞争对手不能说的信息。但是否曾想过有多少信息是竞争对手不能说的?有多少又对顾客购买能产生认知影响意义?很多企业寄期望于用自己所拥有的独特优势点,建立起顾客消费认知的标识壁垒。“风速3000转”或许就蕴含着这样的意图,但遗憾的是没有关联类似“30秒速干”、能让顾客支付金钱的解决方案。任何时候,企业不能仅抛出“我有什么”,让顾客用自己个性的认知资产自由想象结论,需要同时制造出一种可信任的合理性,指引顾客认识到“你能获得什么”。

然而,这样的承诺性价值传递,在营销实践过程中有时会受到许多无奈的限制,例如法规的限制、顾客的投诉、职业打假等,让企业传递价值的方式被限制在了“我有什么”。此时,怎么传递价值才能让顾客快速链接到支付金钱的解决方案上,成为让一个好产品畅销的关键课题。我们认为:活用顾客公共普遍的、与支付金钱密切相关的认知资产,是打开限制局面的一种方式。我们把这样的认知资产成为“元力IP”。

元力IP是三松兄弟所提出的市场营销概念,其作用是为了帮助企业的产品或品牌在价值传递过程中,发挥出共性系统性认知的力量,让顾客快速链接到他们愿意支付购买的合理可信的解决方案。

举个简单的例子,同样想要传递食品“新鲜”的产品价值,“一次蒸煮技术”的价值传递效果显然不如传递“现做现卖”。因为“一次蒸煮技术”不是元力IP,为顾客带来的利益认知只存在于企业的认知资产中,并不是广大顾客的认知资产,所以当顾客看到“一次蒸煮技术”后,认知资产的缺失使得沟通时的快速理解链接断裂,于是容易发生价值传递的错位。

三、价格博弈的错位陷阱

芝加哥大学研究发现:顾客对价格的敏感度,是对质量敏感度的3.2倍。某空气净化器企业将定价从2999元降至1999元,销量反而下降 40%,因为顾客将价格与质量直接关联。某智能手机公司通过“Pro系列”建立高价锚点,再推出SE系列覆盖大众市场,却获得了良好反响。这或许反应出了定价法则:顾客难以实际评估产品价值,而是寻找价值参照。

许多企业在市场销售过程中或许清楚这样一种现象:当某类产品定价后若想要涨价,容易出现极大的销量下滑风险。当整个市场中所有类似产品都涨价后,似乎这种负面影响却消失了。这种现象事实上很好的诠释了顾客心理对价格的博弈规则:寻找价值参考。

科特勒在其著作《营销管理》中提出了一种顾客消费时的价格策略概念:典型价格。我们认为,典型价格是存在于顾客记忆中与有着相似价值的代表性价格,它是一种记忆中的价格锚点。如果说顾客认为一款好吃、有营养的黑椒牛仔骨预制菜的“典型价格”为30元(锚点),那么有着类似规格、相同价值的预制菜定价就应该接近于30元的区间。相同价值下任何过度便宜或昂贵的定价,它们的产品都容易存在被顾客否定的高风险。上述举例中,某空气净化器将定价从2999元降至1999元,便是“典型价格”的心理错位。

只有当企业的产品有着明显的价值差异化、附加价值时,才能获得远高于“典型价格”的定价话语权。这也是为什么许多企业的产品都要追求差异化价值,因为它有机会让顾客“去锚定化”,即顾客难以用现有其他同价值产品的价格去锚定,从而让企业的产品价格成为该差异化价值下的“典型价格”。

但即便是全新的差异化价值,其价格博弈并非是完全没有衡量尺度的。顾客在面对全新的价值认知转化为经济货币时,会采用“公平价格”策略,即在不提取记忆中类似产品价格印象、无法比较竞争对手价格等情况下,根据产品的价值(卖点)、规格、自己的学识(认知资产)等作出关联价格评估。比如一种顾客从来没有见过的、活化肌肤的碳酸饮料,或许顾客无法锚定碳酸饮料中该价值的“典型价格”,但他们或许会关联锚定食品、快销品中其他具有类似功能品类的“典型价格”。公平价格是顾客面对全新价值时,心目中会认为产品究竟值多少钱,对具有差异化价值的产品的卖货定价而言具有一定的精准参考性。

三松IP化营销/视频号

三松IP化营销/视频号 三松兄弟营销战略咨询/公众号

三松兄弟营销战略咨询/公众号